Journée des droits des femmes : pour une déconstruction de l’idée de fête au Cameroun

Chaque année, le 8 mars, le monde entier célèbre la journée internationale des droits des femmes. Cependant, au Cameroun, cette célébration a pris une tournure qui éloigne l'esprit initial de cette commémoration : entre réjouissances, ateliers, activités et débats d’apparat, ce qui devait être une commémoration militante est réduit à des détails qui n'aident en rien l'avancée d'une lutte qui reste profonde en contexte camerounais. Il est temps de dépasser les apparences et l'idée de fête qui entourent cette journée pour retrouver son sens profond. Une analyse de Baltazar ATANGANA, expert en genre et auteur de « Lutte de Femmes »(2025).

Brève socio-histoire du 8 mars

Au début du XXe siècle, les femmes ouvrières réclamaient de meilleures conditions de travail, le droit de vote et l’égalité entre hommes et femmes, notamment en matière de salaires. En 1910, à la conférence internationale des femmes socialistes, Clara Zetkin proposa la création d’une « journée internationale des femmes ». La date fut fixée en 1917 avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg. En 1977, les Nations Unies reconnurent officiellement cette date. La journée a commencé à être célébrée au Cameroun en 1985.

Une journée diluée au fil du temps

Si initialement, cette journée avait une connotation engagée, au Cameroun, elle a pris une tournure qui la rend presque indiscernable d’une simple fête. Le « 8 mars » est présenté comme la « journée de la femme » et qui dit « journée de la femme », dit « attention particulière ». Au Cameroun notamment, il n’y a pas de « journée de la femme » sans un pagne dédié à cet effet. Le « pagne du 8 mars » est devenu une institution. C’est à qui le porte le mieux. On observe même des tensions dans des foyers à cause de ce tissu dont le prix d’achat est de plus en plus discriminatoire et stigmatisant, donc presque plus à la portée de tous (10.000 à 15.000 frs. CFA en 2025).

En zones urbaines et péri-urbaines par exemple, on en est même à un point où, la plupart des femmes camerounaises n’ayant pas arboré le « pagne du 8 mars » ne se considèrent pas comme concernées par cette journée de commémoration militante. Et que dire de la haute frustration de la petite femme rurale de Kambélé I dans la région de l’Est du Cameroun, sans revenu stable ni réelle activité génératrice de revenu, qui n’a pas pu se procurer cette étoffe de tissu ? Soit !

Un constat alarmant

Dans notre pays, la législation prévoit des peines sévères pour les auteurs de violences sexuelles, notamment la loi No. 2016/007 du 12 juillet 2016 (Art.297/ Art.297/ Art. 302-1/ Art. 338). Mais, il est important de noter que l’application de la législation reste souvent flexible et peu appliquée dans les cas de violences conjugales ou familiales.

Il n’est plus, au fond, question de célébrer les droits des femmes camerounaises ou de mieux se mobiliser pour atteindre ces fameux droits. Tout n’est que fête et ça, les annonceurs l’ont bien compris. Les enseignes commerçantes rivalisent de promotions pour conquérir leur cible privilégiée, mais aussi les entreprises font un « geste » à l’intention du personnel féminin. Geste qui va d’un petit cadeau à un jour de congé. C’est selon.

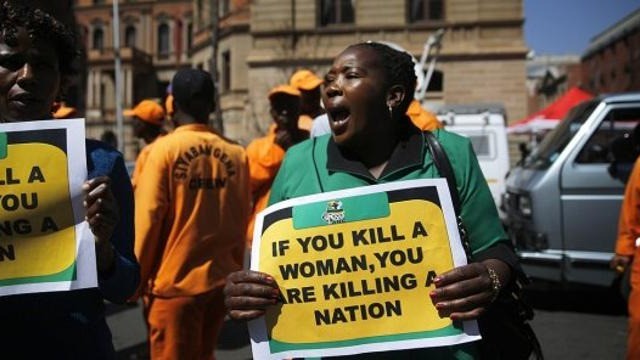

Pourtant, nous sommes en 2025 et les mariages forcés, les violences faites aux femmes, les différences de salaires et bien d’autres maux persistent encore. Ce qui devait être une commémoration militante est réduite à des détails qui n’aident en rien l’avancée d’une lutte qui reste profonde en contexte camerounais. Il est temps de retrouver l’esprit initial de cette journée et de se mobiliser pour les droits des femmes. Il est temps de dépasser les apparences et de travailler concrètement pour l’égalité et la justice au Cameroun jusqu’au dernier kilomètre !

Un avant-gardisme en trompe l’œil

Face aux avancées technologiques, il est consternant de constater que les femmes camerounaises, victimes de violences, se limitent uniquement aux réseaux sociaux pour dénoncer les injustices, donnant ainsi naissance à des « activistes digitaux » aux actes sans réelle portée. Si cela peut être perçu comme un progrès, il est également important de pointer du doigt une révolution en trompe l’œil. En effet, l’inaction des administrations sectorielles, notamment le ministère de la promotion de la femme et de la famille (Minproff), face aux féminicides au Cameroun, met en évidence les pesanteurs qui rappellent que les structures patriarcales sont encore à l’œuvre contre les femmes camerounaises.

Au premier rang de ces lourdeurs, le silence qui entoure les abus sexuels et autres actes d’oppression subis par les femmes au Cameroun est particulièrement inquiétant. Dans notre pays, la législation prévoit des peines sévères pour les auteurs de violences sexuelles, notamment la loi No. 2016/007 du 12 juillet 2016 (Art.297/ Art.297/ Art. 302-1/ Art. 338). Mais, il est important de noter que l’application de la législation reste souvent flexible et peu appliquée dans les cas de violences conjugales ou familiales. De plus, les victimes de viol sont souvent soumises à des pressions sociales et familiales pour ne pas dénoncer les agresseurs, et les procédures judiciaires peuvent être longues et difficiles à suivre, confère affaire Bopda.

Outre ces impasses légales et la peur de la stigmatisation, le faible niveau d’éducation des femmes, ainsi que la pauvreté généralisée, contribuent à maintenir les femmes hors du système judiciaire. Lorsque ces deux faits se conjuguent, les taux de dénonciation des violences subies sont très bas.

Adhésion en demi-teinte du Cameroun aux normes internationales

L’adhésion du Cameroun aux normes internationales en matière de droit des femmes est en demi-teinte. Le Cameroun a adopté un certain nombre de conventions et de lois internationales contre la violence basée sur le genre (VBG), notamment la Convention sur l’Elimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Egard des Femmes et le Protocole de Maputo. La Stratégie Nationale de Lutte Contre les Violences Basées sur le Genre (2017-2020) du Cameroun avait pour objectif de contribuer à réduire de moitié la survenue des différentes formes de VBG.

En effet, malgré l’engagement de l’État du Cameroun à lutter contre les violences basées sur le genre (VBG), le pays ne dispose pas d’un mécanisme efficace pour répondre rapidement à ces situations. Les Nations unies recommandent pourtant depuis longtemps la création d’observatoires des VBG et de parité du genre pour collecter des données, former les acteurs judiciaires et la société civile, ainsi que pour soutenir les victimes. Ce serait très intéressant que le Minproff mettent un accent là-dessus au regard des heurs et malheurs qui meublent le quotidien des femmes camerounaises dans un contexte fortement marqué par les violences généralisées.

Les accords de Maputo de 2003, considérés comme un cadre progressiste pour les droits de santé sexuelle et reproductive, n’ont pas été ratifiés par de nombreux États en Afrique. Lorsqu’ils l’ont été, l’introduction de nouveaux codes de personnes et de la famille a rencontré des oppositions farouches de la part d’acteurs divers. Le Cameroun, par exemple, n’a présenté un avant-projet de Code des personnes et de la famille qu’en 2022.

Une culture néo-conservatrice en marche

Au Cameroun, l’émergence d’une nouvelle génération de femmes revendiquant leurs droits féministes déclenche des réactions hostiles. Pour contenir l’extension des droits, les acteurs de cette nébuleuse anti-activiste, composée de politiciens conservateurs, de leaders traditionnalistes, d’autorités religieuses et de citoyens en quête de notoriété, créent une confusion entre les revendications liées au genre et aux sexualités et la perte de « valeurs morales ». Cette stratégie déclenche des « paniques morales » et déforme le féminisme en le présentant comme une forme d’impérialisme culturel.

Pour déconstruire l’idée de fête autour du 8 mars au Cameroun, il convient d’envisager deux axes stratégiques. D’une part, un renforcement substantiel des mouvements dits féministes ou de revendication des droits des femmes et une professionnalisation de la société civile s’avèrent indispensables pour instaurer une dynamique de changement durable−la société civile se positionne dans plusieurs pays africains comme une réelle matrice de régulation du champ politique.

Certains estiment que les droits des femmes, notamment ceux prévus par les accords de Maputo en matière de santé reproductive, sont incompatibles avec la « culture africaine ». D’autres s’inquiètent du pouvoir accordé aux femmes de disposer de leur corps et s’indignent à la moindre évocation de notions telles que le genre, le féminisme et la promotion des droits des femmes. Ces dernières seraient, selon eux, la porte ouverte aux droits d’autres minorités sexuelles. Cette argumentation, qui utilise les homosexualités comme bouc émissaire, vise en réalité à restreindre l’accès aux droits des femmes.

Vers une mobilisation efficace

Pour déconstruire l’idée de fête autour du 8 mars au Cameroun, il convient d’envisager deux axes stratégiques. D’une part, un renforcement substantiel des mouvements dits féministes ou de revendication des droits des femmes et une professionnalisation de la société civile s’avèrent indispensables pour instaurer une dynamique de changement durable−la société civile se positionne dans plusieurs pays africains comme une réelle matrice de régulation du champ politique. En effet, l’acquisition des droits des femmes au Cameroun est subordonnée à une mobilisation collective et à une convergence en consortia des luttes féministes, pro-genre et droits humains.

Pour atteindre cet objectif, il serait opportun de limiter l’euphorie festive entourant cette journée en supprimant de prime à bord la parade prévue chaque année au boulevard du 20 mai et la production du tissu commémoratif sur plusieurs années, afin de permettre une prise de conscience collective plus profonde des enjeux. Une autre proposition pourrait consister en la fermeture des établissements de nuit (bars etc.) à partir de 18 heures, en vue de réduire les nuisances sonores et de promouvoir un environnement plus respectueux pour les femmes camerounaises cette journée.

D’autre part, l’implication de l’État du Cameroun, à travers son ministère de la promotion de la femme et de la famille, est une condition essentielle pour établir une égalité durable et définitive entre les hommes et les femmes. L’Etat du Cameroun doit mobiliser des ressources propres pour garantir l’accès aux droits pour les femmes, en abandonnant le modèle d’adhésion passive aux injonctions internationales pour devenir une force de proposition et d’action plus efficace. Cela éviterait que la cause des femmes camerounaises soit réduite à une lutte importée se résumant à des réjouissances superficielles.

Baltazar ATANGANA

noahatango@yahoo.ca